11. Солнечная система - это молекула метана.

11. Солнечная система - это молекула метана.

А теперь о главном, ради чего было начато написание этой книги. Я планировал поместить данную главу в самый конец, но дальнейшие объяснения будут невозможны без оглашения моего главного открытия. Апофеоза не получилось.

Возможно Вы уже обратили внимание на то, что описывая Солнечную систему и ее нерушимый порядок, я совершенно игнорирую газовые планеты. По моему убеждению, они «чужие» в нашем мире. Ведут себя не так, как положено электронам внутри атома, не соответствуют требуемым пропорциям. Они не твердые, то есть не являются подобиями электронов в атоме. И самое основное, на месте астероидного пояса Фаэтон нет планеты. В соответствии с правилом Гунда этот факт свидетельствует, что ряд «родных» для Солнца планет закончился Марсом.

Чем же тогда являются газовые планеты с точки зрения атомарной теории? Ответ прост. Всё в них свидетельствует, что это отдельные атомы водорода.

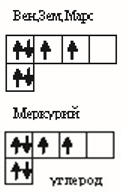

Если вернуться к молекулярной модели Солнечной системы и вновь отобразить ее графически, то она будет выглядеть как представленная справа схема. В ней нижняя одиночная клетка обозначает Меркурий. Верхние четыре клетки в ряд, обозначают планеты второго энергетического уровня и пояс астероидов. Это в астрономии. В химии точно такая же атомная диаграмма с подобным расположением стрелок в ячейках первых двух уровней обозначает химический элемент, называемый углеродом.

Получается невероятная вещь. Наша родная Солнечная система, если считать её только по твёрдым планетам, без газовых гигантов, графически полностью идентична атому углерода. Полагаю, что одинаковое графическое обозначение не является простой случайностью, а есть абсолютная закономерность. Для примера, если мы рассмотрим наличие углерода в атмосферах полноценных твердых планет, то окажется что он присутствует в каждой из них. А у Венеры и Марса является преобладающим (до 97%). Большинство известных нам простейших форм жизни вращается вокруг углерода. Раздел химии, изучающий углеродные соединения, даже получил отдельное название органической химии.

Солнечная система является аналогом атома углерода (С). Полное совпадение основных параметров. Хотя химики и физики будут это отрицать. Потому что прямого подобия они не увидят. Для классической науки в подобной системе должно быть шесть твердых планет по числу электронов в углероде, а не четыре, как сейчас. Я их понимаю. Здесь достаточно лишь признать, что сила или энергия, называемая нами электроном, в космических масштабах проявляет себя в иной форме. Просто в науке еще никогда аналог электрона не рассматривался в макромасштабе.

Пытаясь найти наиболее простое объяснение соответствия планет электронам я обнаружил, что современное понятие валентных связей не изменилось с 19 века и почему-то не дополняется в соответствии с накопленными знаниями. Поэтому вынужден отдельно остановиться на этом. Валентность - одно из фундаментальных понятий теории химического ст роения. Она показывает количество связей между электронами атома химического элемента в соединении с другим атомом или атомами. Валентность атома определяется числом его неспаренных электронов, находящихся на последнем орбитальном уровне. Считается, что связь между электронами соединяющихся атомов происходит по принципу разницы спинов и пары образуются только между электронами с противоположным направлением осевого вращения. Так же считается на уровне догмы, что если последняя электронная орбиталь атома не заполнена вправо до конца и на ее подуровне имеются ячейки со спаренными электронами, то связь в такой паре обязательно распадается, освободившийся электрон заполняет пустую ячейку и орбиталь заполняется максимально возможно. Таким способом пояснялось, почему валентность химического элемента не может превышать его порядковый номер. Данное положение иллюстрирует рисунок справа. Странно, но попробовать представить принцип работы этого механизма по иному никто даже не пытался.

роения. Она показывает количество связей между электронами атома химического элемента в соединении с другим атомом или атомами. Валентность атома определяется числом его неспаренных электронов, находящихся на последнем орбитальном уровне. Считается, что связь между электронами соединяющихся атомов происходит по принципу разницы спинов и пары образуются только между электронами с противоположным направлением осевого вращения. Так же считается на уровне догмы, что если последняя электронная орбиталь атома не заполнена вправо до конца и на ее подуровне имеются ячейки со спаренными электронами, то связь в такой паре обязательно распадается, освободившийся электрон заполняет пустую ячейку и орбиталь заполняется максимально возможно. Таким способом пояснялось, почему валентность химического элемента не может превышать его порядковый номер. Данное положение иллюстрирует рисунок справа. Странно, но попробовать представить принцип работы этого механизма по иному никто даже не пытался.

роения. Она показывает количество связей между электронами атома химического элемента в соединении с другим атомом или атомами. Валентность атома определяется числом его неспаренных электронов, находящихся на последнем орбитальном уровне. Считается, что связь между электронами соединяющихся атомов происходит по принципу разницы спинов и пары образуются только между электронами с противоположным направлением осевого вращения. Так же считается на уровне догмы, что если последняя электронная орбиталь атома не заполнена вправо до конца и на ее подуровне имеются ячейки со спаренными электронами, то связь в такой паре обязательно распадается, освободившийся электрон заполняет пустую ячейку и орбиталь заполняется максимально возможно. Таким способом пояснялось, почему валентность химического элемента не может превышать его порядковый номер. Данное положение иллюстрирует рисунок справа. Странно, но попробовать представить принцип работы этого механизма по иному никто даже не пытался.

роения. Она показывает количество связей между электронами атома химического элемента в соединении с другим атомом или атомами. Валентность атома определяется числом его неспаренных электронов, находящихся на последнем орбитальном уровне. Считается, что связь между электронами соединяющихся атомов происходит по принципу разницы спинов и пары образуются только между электронами с противоположным направлением осевого вращения. Так же считается на уровне догмы, что если последняя электронная орбиталь атома не заполнена вправо до конца и на ее подуровне имеются ячейки со спаренными электронами, то связь в такой паре обязательно распадается, освободившийся электрон заполняет пустую ячейку и орбиталь заполняется максимально возможно. Таким способом пояснялось, почему валентность химического элемента не может превышать его порядковый номер. Данное положение иллюстрирует рисунок справа. Странно, но попробовать представить принцип работы этого механизма по иному никто даже не пытался.Если бы всё было так как в теории, то Солнечная система (атом углерода), при соединении с газовыми планетами (атомы водорода), претерпела бы существенные изменения. Венера потеряла бы один из своих спаренных зарядов и получила осевое вращение. А ее заряд перешел бы в последнюю ячейку орбитальной диаграммы и на месте астероидного пояса за Марсом появилась бы планета Фаэтон. Но этого нет. Изменений в Солнечной системе не произошло, а связь с газовыми планетами налицо. Достаточно посмотреть на ночное небо. Половинный заряд планеты не перешел на последний уровень, а остался в Венере. Перешла информация либо еще что-то, но не сам заряд, который в науке считается тем же, что валентность. Надо признать это и искать, что же именно переходит по ячейкам вправо по уровню, создавая возможность для рождения энергетических пар. Очевидно, что теория неверна и необходимо ее дополнить, опираясь на реальное движение планет. Понятие валентности в ее почти современном виде было сформировано химиками 150 лет назад. Тогда еще даже электрического освещения не существовало. Про двигатели внутреннего сгорания даже не подозревали. Свечи, кони, сено, навоз на улицах. И мы до сих пор боимся прикоснуться к тем давним представлениям, чтобы их изменить или дополнить. Догма и всё!

Если честно, то в науке до настоящего времени хорошо изучен и просчитан атом лишь одного химического элемента. Это атом водорода. Потому что он самый простой - один электрон, один протон, один нейтрон. Попытки просчитать или как-то более точно изучить даже следующий за ним гелий терпит полный крах. Ничего не получается. А к многоэлектронным атомам даже и не приближаются. Решения и выводы получаются с недопустимыми разбросами и не повторяют друг друга. Ученые говорят о загадках природы, а я говорю о неверных методиках изучения. Представляю, как обрадовался бы ученый-физик, если бы ему удалось заглянуть внутрь настоящего атома. Это мечта многих поколений. Так зачем мечтать? Просто обратитесь к астрономам и примените существующие взаимодействия планет и Солнца на модель атома. Мы все живем на электроне по имени Земля внутри атома углерода по имени Солнечная система. Мечта сбылась.

У углерода количество электронов равно 6-ти. У Солнечной системы четыре планеты с общим зарядом, равным 6-ти. Две планеты вместили в себя сразу по два «электрона». Валентность углерода равна 4-м. Согласно орбитального графика, «валентность» Солнечной системы тоже равна 4-м. В клетки последнего незаполненного орбитального ряда помещаются четыре заряда.

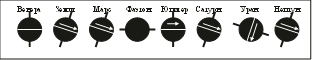

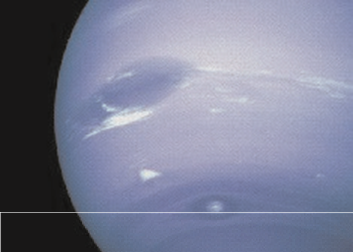

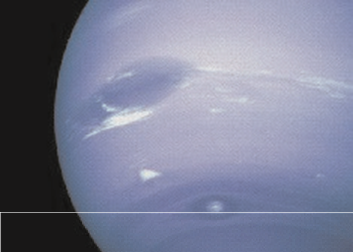

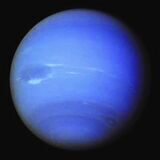

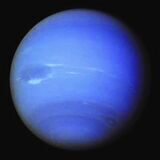

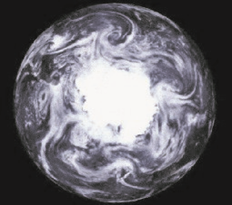

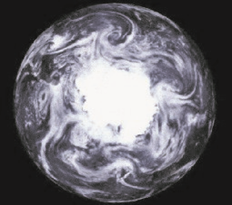

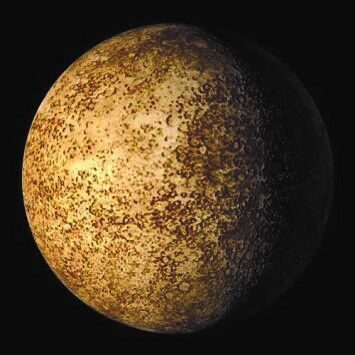

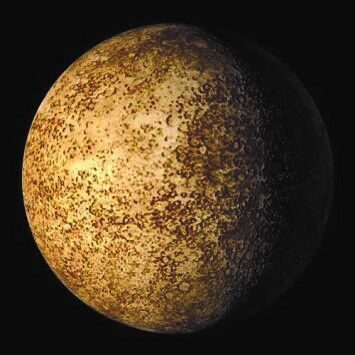

Простейшим соединением углерода является метан. Это потому, что атом водорода сам простейший и соединение с ним не обусловливается еще чем-либо. К тому же, сам окружающий нас космос заполнен атомами именно водорода, только в очень малой концентрации. Так что если уж чему-то рождаться в космосе из самой среды для реакции, так это атому водорода. Рассмотрим положение подробнее. В Солнечной системе находятся четыре газовые планеты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Их еще называют газовыми гигантами потому, что диаметр самого большого из них - Юпитера, составляет 10% от диаметра самого Солнца и равен 143000 км. Для сравнения, это почти 12  диаметров Земли. А диаметр самого маленького - Нептуна, равен почти 50000 км. Это четыре диаметра Земли. Газовые планеты почти целиком состоят из водорода с добавлением гелия и метана. Они прямые и очевидные подобия атома водорода. Именно так надо к ним относиться и так их изучать. Посмотрите на фотографию Нептуна. Водород в чистом виде.

диаметров Земли. А диаметр самого маленького - Нептуна, равен почти 50000 км. Это четыре диаметра Земли. Газовые планеты почти целиком состоят из водорода с добавлением гелия и метана. Они прямые и очевидные подобия атома водорода. Именно так надо к ним относиться и так их изучать. Посмотрите на фотографию Нептуна. Водород в чистом виде.

диаметров Земли. А диаметр самого маленького - Нептуна, равен почти 50000 км. Это четыре диаметра Земли. Газовые планеты почти целиком состоят из водорода с добавлением гелия и метана. Они прямые и очевидные подобия атома водорода. Именно так надо к ним относиться и так их изучать. Посмотрите на фотографию Нептуна. Водород в чистом виде.

диаметров Земли. А диаметр самого маленького - Нептуна, равен почти 50000 км. Это четыре диаметра Земли. Газовые планеты почти целиком состоят из водорода с добавлением гелия и метана. Они прямые и очевидные подобия атома водорода. Именно так надо к ним относиться и так их изучать. Посмотрите на фотографию Нептуна. Водород в чистом виде.Состав газовых планет в точности повторяет состав Солнца. Для астрономов это еще одна загадка. Более того, у них выявлены такие общие свойства, которые совершенно разбивают на части умы исследователей и ввергают их в состояние хронической паники. Так плотность Солнца и плотность газовых гигантов абсолютно одинакова, будто они являются одинаковыми объектами. Не зная, как объяснить подобный парадокс астрономы договорились считать, что газовые гиганты - это не вспыхнувшие звезды. Или что-то в этом роде. Почему эти планеты состоят из газа, почему именно из водорода и гелия, почему ближайшие из них такие огромные, почему они такие разреженные, почему так быстро вращаются, почему имеют вокруг себя кольца, почему у них так много спутников, есть ли у них твердое ядро, как они возникли? Вопросов по этим планетам - море. По-существу, астрономы ничего о них не знают и ничего не могут объяснить.

Водород и гелий являются основой вещества Вселенной. Это самые первые химические элементы в таблице Менделеева. Они имеют только одну электронную орбиту. Они же являются самыми не ионизируемыми веществами во Вселенной. Чтобы превратить водород и гелий из атомов в ионы, то есть в плазму, требуется больше всего энергии – температура в миллионы градусов. И, наконец, если вещество, состоящее из этих элементов перевести в плазму, то можно говорить о том, что само вещество исчезает, остается только энергия. Смесь водорода и гелия есть начальное состояние физического вещества при выделении его из чистой энергии. Тот факт, что из этого вещества состоит почти вся Вселенная может свидетельствовать о совершенно молодом возрасте Вселенной. Она ещё не успела насытиться никакими другими атомами кроме элементарных.

Итак, мы видим, что совокупность Солнца и твердых планет вокруг него по своему расположению и пропорциям в точности соответствуют атому углерода. Последний орбитальный ряд твердых планет не заполнен до конца. Значит все планеты, находящиеся за астероидным поясом после Марса, Солнц у (углероду) не принадлежат и являются самостоятельными атомам. Таких планет четыре и все они уже не твердые. Исходя из химического состава этих газовых планет, можно уверенно утверждать, что каждая из них полностью является самостоятельным атомом водорода. Но это не свободные атомы водорода, которые парят в космосе ища себе пару. Они вращаются вокруг Солнца по фиксированным орбитам, что свидетельствует о наличии между каждой из этих планет (атомами водорода) и Солнцем с твердыми планетами (углеродом) прочной «электронной» связи. Атом углерода и четыре атома водорода образовали молекулу. Её химическая формула СН4 - это молекула метана.

у (углероду) не принадлежат и являются самостоятельными атомам. Таких планет четыре и все они уже не твердые. Исходя из химического состава этих газовых планет, можно уверенно утверждать, что каждая из них полностью является самостоятельным атомом водорода. Но это не свободные атомы водорода, которые парят в космосе ища себе пару. Они вращаются вокруг Солнца по фиксированным орбитам, что свидетельствует о наличии между каждой из этих планет (атомами водорода) и Солнцем с твердыми планетами (углеродом) прочной «электронной» связи. Атом углерода и четыре атома водорода образовали молекулу. Её химическая формула СН4 - это молекула метана.

у (углероду) не принадлежат и являются самостоятельными атомам. Таких планет четыре и все они уже не твердые. Исходя из химического состава этих газовых планет, можно уверенно утверждать, что каждая из них полностью является самостоятельным атомом водорода. Но это не свободные атомы водорода, которые парят в космосе ища себе пару. Они вращаются вокруг Солнца по фиксированным орбитам, что свидетельствует о наличии между каждой из этих планет (атомами водорода) и Солнцем с твердыми планетами (углеродом) прочной «электронной» связи. Атом углерода и четыре атома водорода образовали молекулу. Её химическая формула СН4 - это молекула метана.

у (углероду) не принадлежат и являются самостоятельными атомам. Таких планет четыре и все они уже не твердые. Исходя из химического состава этих газовых планет, можно уверенно утверждать, что каждая из них полностью является самостоятельным атомом водорода. Но это не свободные атомы водорода, которые парят в космосе ища себе пару. Они вращаются вокруг Солнца по фиксированным орбитам, что свидетельствует о наличии между каждой из этих планет (атомами водорода) и Солнцем с твердыми планетами (углеродом) прочной «электронной» связи. Атом углерода и четыре атома водорода образовали молекулу. Её химическая формула СН4 - это молекула метана. Кто-то может заспорить. Мол, молекула есть образование не плоское и не дисковидное, а обязательно объемное, расположенное в нескольких плоскостях. Уверяю Вас, это только теоретические выкладки. В действительности молекулы тоже дисковидной формы. Чтобы не быть голословным, приведу как пример вполне научное, экспериментальное подтверждение своей теории. Справа представлен снимок, который много лет назад обошел все средства массовой информации и, как ни с транно, не вызвал никаких дискуссий или даже небольших потрясений. А ведь он революционен.

транно, не вызвал никаких дискуссий или даже небольших потрясений. А ведь он революционен.

транно, не вызвал никаких дискуссий или даже небольших потрясений. А ведь он революционен.

транно, не вызвал никаких дискуссий или даже небольших потрясений. А ведь он революционен.На снимке показаны результаты эксперимента по фиксации волнового эха от отдельной молекулы. Своего рода нанолокация. На молекулу направляется лазерный луч. Волна заставляет молекулу излучать. И это собственное излучение как раз и регистрируют приборы. Удача, что нам представлена реконструкция трехмерной структуры отдельной молекулярной орбитали. Снимок совершенно точно передает форму объекта. Опять все та же форма вращающегося диска в разрезе. На цветном снимке ядро в центральной части вытянуто по линии своего экватора, а расположенные по его краям сферы, внутренней стороной притягиваются к ядру, а наружной – выбрасываются. У них даже имеется подобие намека на шлейф, направленный в стороны от ядра в его экваториальной плоскости. Итак, молекулы плоские и дискообразные.

А дальше я предлагаю рассмотреть механизм образования этой «молекулы». Рассмотреть порядок присоединения газовых планет к Солнечной системе, идентичный порядку заключения «электронных» связей между электронами атомов водорода и электронами углерода в химической реакции. Ведь понятно, что независимо от способа появления Солнца и твердых планет вокруг него - божественного или иного, в начале Бытия газовых планет на околосолнечных орбитах быть не могло. Вначале было только Солнце и четыре твердые планеты. Понимание этого механизма заодно раскроет нам очередную астрономическую тайну. Даже несколько.

У газовых гигантов имеется еще одна необъяснимая, казалось бы, странность. Она заключается в необычной пропорции их диаметров. По мере удаления от Солнца газовые планеты, в зависимости от своих размеров, делятся на две группы по две планеты в каждой. Юпитер и Сатурн в диаметре равны 140 и 120 тыс.км. А диаметры Урана и Нептуна составляют по 50 тыс.км. Я спрашивал у астрономов, есть ли объяснение такому феномену. Они опускаю глаза в пол и переводят разговор на другой предмет.

Точно такая же необъяснимая странность с пропорциями диаметров есть и у твердых планет. Венера и Земля одного диаметра - более 12000 км. А находящийся в одном с ними энергетическом орбитальном ряду Марс имеет вдвое меньший диаметр. Но по теории один орбитальный уровень обязывает их иметь равные размеры. Здесь астрономы так же опускают глаза и спрашивают о погоде на завтра.

Чтобы получить ответы на эти несложные вопросы, сначала выясним, каким образом происходит образование электронных пар при валентном соединении атомов. Собственно механизм спаривания электронов известен. В метане это ковалентная полярная связь. Известен и порядок спаривания. Он вытекает из правила Гунда, поясняющего порядок заполнения пустующих электронных орбиталей в атоме. По Гунду, весь орбитальный подуровень сначала заполняется одним электроном в каждую последующую ячейку слева направо до заполнения последней ячейки. И только затем, в том же порядке каждая ячейка получает по второму электрону с противоположным спином. Полагаю, что очередность спаривания планет при установлении космической связи должна происходить в той же логической последовательности. Слева направо вдоль по ряду.

Выше я описывал противоречие между теорией и практикой при переходе атома в возбужденное состояние перед спариванием электронов (планет). Венера не «отдала» свой энергетический заряд вправо по ряду для заполнения новой планетой пустующей ячейки - орбиты астероидного пояса Фаэтон. Это видно из того, что Венера по-прежнему не имеет осевого вращения, а за Марсом новой планеты не появилось. Передалось что-то иное, чем «заряд» в нашем понимании. Может иной заряд, еще нам неизвестный и приборно не установленный, но отличный от заряда, определяющего энергетическое наполнение планет. В любом случае, исходя из теории атома, некий энергетический заряд от двойного заряда Венеры переместился в пустующую орбиту астероидного пояса и весь последний уровень Солнечной системы оказался готов к соединению с газовыми планетами.

А дальше валентное «спаривание» твердых планет с газовыми шло, как раз, по правилу Гунда. Сначала Юпитер «сцепился» с Венерой. Эта первая валентная пара была самой значимой. Она задала параметры последующих связей. Земля образовала пару с Сатурном. А далее с Марсом спарился Нептун и затем с астероидным поясом - Уран. Для наглядности эти пары размещены мною друг над другом на коллаже в виде орбитальной диа граммы.

граммы.

граммы.

граммы.Именно так была создана наша родная молекула метана и именно в таком порядке существуют планетные связи, удерживающие газовые планеты на существующих орбитах.

Почему я считаю, что Марс соединился с Нептуном, а пояс астероидов с Ураном? Ведь Уран находится ближе к Солнцу и по правилам очереди именно он должен был вступить в соединение с Марсом, а Нептун с астероидами. Здесь я исхожу из углов осевого наклона планет. Они одинаковы в парах Венера - Юпитер, Земля - Сатурн, Марс - Нептун, Фаэтон - Уран. Обе планеты в паре оказывают  друг на друга пропорциональное воздействие и угол наклона оси здесь является одним из главных индикаторов. Уран полностью упал на бок и даже немного перевалился «на голову». Наклон в 98О. Такой эффект можно объяснить только наложением на него информации от астероидов пояса Фаэтон. Известно, что все астероиды в поясах вращаются и, предположительно, вращаются во всех плоскостях, но в одну сторону.

друг на друга пропорциональное воздействие и угол наклона оси здесь является одним из главных индикаторов. Уран полностью упал на бок и даже немного перевалился «на голову». Наклон в 98О. Такой эффект можно объяснить только наложением на него информации от астероидов пояса Фаэтон. Известно, что все астероиды в поясах вращаются и, предположительно, вращаются во всех плоскостях, но в одну сторону.

друг на друга пропорциональное воздействие и угол наклона оси здесь является одним из главных индикаторов. Уран полностью упал на бок и даже немного перевалился «на голову». Наклон в 98О. Такой эффект можно объяснить только наложением на него информации от астероидов пояса Фаэтон. Известно, что все астероиды в поясах вращаются и, предположительно, вращаются во всех плоскостях, но в одну сторону.

друг на друга пропорциональное воздействие и угол наклона оси здесь является одним из главных индикаторов. Уран полностью упал на бок и даже немного перевалился «на голову». Наклон в 98О. Такой эффект можно объяснить только наложением на него информации от астероидов пояса Фаэтон. Известно, что все астероиды в поясах вращаются и, предположительно, вращаются во всех плоскостях, но в одну сторону.А теперь, зная межпланетные пары, можно вернуться к загадкам ступенчатых различий в размерах планет, как твердых, так и газовых. Для этого уже достаточно провести простой сравнительный ряд. Венера - Юпитер имеют большие диаметры. Земля - Сатурн, тоже. А вот в парах Марс - Нептун и астероидный пояс - Уран планеты вдвое-втрое меньшего диаметра, чем в первых двух парах. То есть скачки диаметров соответствуют парам и разгадку надо искать именно здесь. По моему мнению, ключом в этом ребусе является Венера. Сейчас я сообщу Вам одно свое наблюдение о Венере, о котором нигде в астрономической научной литературе не нашел ни одного упоминания.

Я немного прикоснусь к теме о том, что Земля имеет явные признаки внезапного расширения в не менее чем два раза. Более подробно эта тема будет изложена ниже. Не дрейф континентов от одного, якобы разорвавшегося на куски континента, а расширение планеты, прежде целиком состоявшей из одной только суши - вот что однажды произошло с некоторыми планетами Солнечной системы. Это подтверждается формой континентов на Земле. Чтобы данный факт нивелировать, придумана теория якобы дрейфа континентов из одного почему-то расколовшегося протоконтинента. Такое утверждение ненаучно. Никакого протоконтинента, то есть возвышающегося над поверхностью планеты массива, изначально быть не могло. Все планеты - ровный шар. Это задается гравитацией. Задается начально равным распределением энергии по поверхности шара. Различные небольшие плато и горы возникают потом, в результате «вздыбливания» или «вытягивания» земли наружной энергетической сферой при накапливании на поверхности точечных энергетических аномалий. Следовые лавовые полосы на дне океанов указывают на равномерное отдаление материков друг от друга. А не в стороны из одного некоего центра. Земля выросла в размерах, равномерно «раздуваясь». Подробнее весь процесс будет описан ниже во всех деталях.

Зная это я предположил, что одинаковая в размерах с Землей Венера тоже могла и даже обязана была вырасти вдвое при тех же процессах, что и Земля. Я просто взял карту Венеры и внимательно ее осмотрел. Так вот и  на Венере действительно происходил тот же процесс. Венера тоже имеет на своей поверхности явные следы очень быстрого расширения планеты в два раза. Она также раскололась на несколько континентов, как Земля. Венера при расширении точно также лопнула по линии ниже своего экватора и сначала разделилась на два континента - северный и южный. А вся поверхность планеты между ними заполнилась свежей лавой. Северный континент затем раскололся на ещё несколько более мелких континентов. Совсем как на Земле. А вот южный так и остался монолитным. Практически то же самое, что наша Антарктида. Только на Венере южный континент занимает около трети всей поверхности. Это отлично видно на снимке поверхности Венеры, составленном в NASA по результатам зондирования планеты спутником «Магеллан». Здесь же дан цилиндрический разворот сканирования уже всей планеты сразу. Вверху и внизу - материки, а посередине - лавовая поверхность на десятки тысяч километров.

на Венере действительно происходил тот же процесс. Венера тоже имеет на своей поверхности явные следы очень быстрого расширения планеты в два раза. Она также раскололась на несколько континентов, как Земля. Венера при расширении точно также лопнула по линии ниже своего экватора и сначала разделилась на два континента - северный и южный. А вся поверхность планеты между ними заполнилась свежей лавой. Северный континент затем раскололся на ещё несколько более мелких континентов. Совсем как на Земле. А вот южный так и остался монолитным. Практически то же самое, что наша Антарктида. Только на Венере южный континент занимает около трети всей поверхности. Это отлично видно на снимке поверхности Венеры, составленном в NASA по результатам зондирования планеты спутником «Магеллан». Здесь же дан цилиндрический разворот сканирования уже всей планеты сразу. Вверху и внизу - материки, а посередине - лавовая поверхность на десятки тысяч километров.

на Венере действительно происходил тот же процесс. Венера тоже имеет на своей поверхности явные следы очень быстрого расширения планеты в два раза. Она также раскололась на несколько континентов, как Земля. Венера при расширении точно также лопнула по линии ниже своего экватора и сначала разделилась на два континента - северный и южный. А вся поверхность планеты между ними заполнилась свежей лавой. Северный континент затем раскололся на ещё несколько более мелких континентов. Совсем как на Земле. А вот южный так и остался монолитным. Практически то же самое, что наша Антарктида. Только на Венере южный континент занимает около трети всей поверхности. Это отлично видно на снимке поверхности Венеры, составленном в NASA по результатам зондирования планеты спутником «Магеллан». Здесь же дан цилиндрический разворот сканирования уже всей планеты сразу. Вверху и внизу - материки, а посередине - лавовая поверхность на десятки тысяч километров.

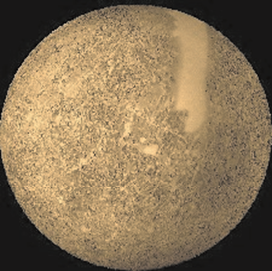

на Венере действительно происходил тот же процесс. Венера тоже имеет на своей поверхности явные следы очень быстрого расширения планеты в два раза. Она также раскололась на несколько континентов, как Земля. Венера при расширении точно также лопнула по линии ниже своего экватора и сначала разделилась на два континента - северный и южный. А вся поверхность планеты между ними заполнилась свежей лавой. Северный континент затем раскололся на ещё несколько более мелких континентов. Совсем как на Земле. А вот южный так и остался монолитным. Практически то же самое, что наша Антарктида. Только на Венере южный континент занимает около трети всей поверхности. Это отлично видно на снимке поверхности Венеры, составленном в NASA по результатам зондирования планеты спутником «Магеллан». Здесь же дан цилиндрический разворот сканирования уже всей планеты сразу. Вверху и внизу - материки, а посередине - лавовая поверхность на десятки тысяч километров. Для сомневающихся одновременно ниже привожу снимок поверхности Марса. Он целый и гладкий как бильярдный шар. Поверхность этой планеты почти не тронута. Есть трещина длиной в пару-тройку тысяч километров, но она так и осталась просто трещиной. Марс не «раздувался» и остался в прежних размерах. Поэтому земной и венерианский шары почти вдвое больше марсианского.

Итак, подведем итог. Самые большие из твердых планет Венера и Земля парно соответствуют столь же непропорционально большим Юпитеру и Сатурну. Предполагается, что в соответствии с теорией атома они когда-то были того же раз

мера, что и Марс, но в какой-то момент «выросли» вдвое. Полагаю, по аналогии можно заключить, что и парные им газовые планеты так же выросли в разы в тот же момент. Когда выросли? Ответ напрашивается сам

- в момент образования валентной пары: твердая планета - газовая планета. В таком случае требуется выяснить, что явилось причиной, приведшей к расширению двух пар планет, но при этом не затронуло две остальные пары? И здесь вновь поможет ключик по имени Венера.

Выше я уже дважды обращался к тому, что непосредственно перед вступлением в парные связи атом углерода (Солнце и твердые планеты) должен был забрать от Венеры и передать вправо от нее по уровню один из своих сдвоенных зарядов, для

заполнения одиночным зарядом пустующей орбиты астероидного пояса Фаэтон. Но внешне объективно Венера не изменилась. Будто никакого заряда не передавала. И при этом пара пояс Фаэтона - Уран состоялась. Что-то, какой-то неизвестный нам заряд от Венеры всё же был изъят и передан вправо по уровню. Теперь важно установить, как именно передавался этот неизвестный заряд. Назовем его «валентный». Возможно, что существует несколько подвидов того, что мы называем орбитальным зарядом электрона в атоме. Они существуют только одновременно и только в связке, как разные проявления единой энергии.

Все процессы в орбитальном уровне происходят последовательно вдоль по уровню слева направо. Поэтому заряд передавался вправо по уровню от планеты к планете, вытесняя имевшиеся на планетах «родные» заряды вправо на соседние планеты. Так изъятый из Венеры половинный валентный заряд передался к Земле и вытеснил имевшийся там земной валентный заряд. Земной заряд передался Марсу и в свою очередь вытеснил марсианский. А марсианский заполнил орбиту астероидного пояса. Такой вариант как раз и объясняет разницу в размерах двух пар планет, увеличившихся при энергетической связи вдвое-втрое. Исходя из этого, оба сдвоенных венерианских валентных заряда распределились следующим образом: один остался в самой Венере, а второй передался Земле. Земля частично приобрела энергетические характеристики Венеры, которые могли проявиться только в валентной связи.

Каждый из сдвоенных уравновешивающих 2-s зарядов Венеры обязан отличаться по своим характеристикам от таких же по величине изначальных 2-p зарядов Земли и Марса. Это обусловливается самой концепцией атомного строения. Каждой орбитали отвечает определенная энергия. Заряды хоть и одинаковые по величине, но имеют различные градации по характеристикам. У Венеры свой особый подуровень, первый в ряду и состоит из одной ячейки. Формально этот подуровень создает сферическую орбиту, а подуровень Земли и Марса - гантелеобразные орбиты. Из этого и надо исходить. Оба заряда Венеры, при образовании валентных пар с другими планетами, усиливают наружную сферу обеих пар участвующих во взаимодействии планет. А конфигурации зарядов Земли и Марса, сдвинутые к Марсу и поясу Фаэтон, не сферические и воздействуют только на ось вращения вступивших с ними во взаимодействие газовых планет. Поэтому при образовании пар Венера - Юпитер и Земля - Сатурн, оба венерианских валентных заряда привели к резкому расширению поверхности всех четырех планет. А Марс, Уран и Нептун остались в неизменных размерах.

Таково авторское объяснение концепции всей Солнечной системы в целом, как аналога молекулы метана.

Данная теория валентных связей между планетами дает объяснение большинству астрономических загадок, связанных с Юпитером: его вертикальному вращению и сверхмощному магнитному полю, да к тому же ещё и обратному. Юпитер вращается вертикально потому, что наклон осей в паре определяет углеродная планета Венера, а она остановила осевое вращение и находится в вертикальном положении относительно орбиты. Юпитер, как изначально бывший свободным атомом с произвольной осью вращения, в связке ориентируется на своего визави, а тот на Солнце.

Этим же объясняется и обратное да к тому же сверхмощное магнитное поле Юпитера. У Венеры нет собственного осевого вращения и потому нет магнитного поля, а у Юпитера оно есть. Магнитное поле одного из тел в паре требует, ищет идентичную силу. У Венеры ее нет, поэтому она становится агентом и передает свои магнитные функции непосредственно Солнцу. Магнитное поле Юпитера «замкнуто» на поле самого Солнца и потому оно такое мощное. По правилам ковалентной связи атом с большей электроотрицательностью сильнее притягивает к себе пару электронов связи и его истинный заряд становится отрицательным. Атом с меньшей электроотрицательностью приобретает, соответственно, такой же по величине положительный заряд. Из этого правила следует, что именно Солнце перевернуло магнитное поле Юпитера на обратную полярность по отношению к остальным планетам. Остальные планеты магнитному полю Солнца не противостоят, являются его составной частью, продолжением и потому сориентированы одинаково. Размеры солнечного магнитного поля выходят далеко за пределы планетарных орбит. Магнитное поле самого Солнца меняет свою полярность каждые 11-12 лет, а у планет оно не меняется. Следовательно, на магнитные поля планет, в том числе Юпитера, действует иная солнечная сила, составной частью которой является регистрируемое нами магнитное поле Солнца. Кстати, Юпитер связывает с Солнцем не только магнитное поле. Если масса Юпитера в 2,5 раза больше массы всех остальных планет вместе взятых, то между Солнцем и Юпитером должен быть единый барицентр, расположенный внутри Солнца. Тогда Солнце движется в галактике не по прямой, а по волнообразной орбите с длиной волны в почти 24 земных года.

Я искал другие доказательства наличия валентной связи между указанными парами планет. Доказательства прямые и очевидные. И в конце-концов вернулся к основе ковалентной связи - к полевой электромагнитной связи между телами. Предположив, что между планетами происходит постоянный физический энергетический контакт в виде направленного потока энергии, я стал искать либо сам поток, либо его проявления в планетах. И эти проявления существуют. Планеты находятся в постоянном вращении как вокруг оси, так и вокруг Солнца. В пределах прямой видимости они периодически перекрывают друг-друга и потому такая связь невозможна в виде эдакого направленного луча. Здесь что-то иное. Соединяющее два небесных тела по кратчайшей прямой существует. Но это не луч, а что-то более гибкое.

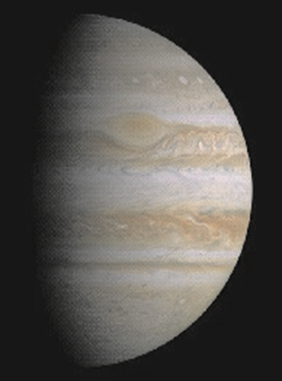

Пытаясь обнаружить подсказку я обратил внимание на то, что постоянно возвращаюсь к изображению Большого Пятна Юпитера. Потом пришло понимание, что это и есть подсказка.

Большое Красное Пятно Юпитера окружено ореолом жгучей тайны, идущей еще от средневековых астрономов. Оно было открыто Кассини и с тех пор мучает астрономов своим беспрерывным вращением. За 350 лет наблюдений Пятно только один раз сменило свое местоположение и после этого вращается в одной и той же точке Юпитера до сегодняшнего дня. Его размеры ужасающи. Диаметр Пятна превышает диаметр Земли и наша планета запросто утонула бы в нем.

Большое Красное Пятно Юпитера окружено ореолом жгучей тайны, идущей еще от средневековых астрономов. Оно было открыто Кассини и с тех пор мучает астрономов своим беспрерывным вращением. За 350 лет наблюдений Пятно только один раз сменило свое местоположение и после этого вращается в одной и той же точке Юпитера до сегодняшнего дня. Его размеры ужасающи. Диаметр Пятна превышает диаметр Земли и наша планета запросто утонула бы в нем. Пятно действительно находится в постоянном вращении и это вращение направлено против часовой стрелки. Причем вращение невероятно быстрое. Кажется, будто невидимая рука невидимой ложечкой размешивает зримый чай в невидимом стакане. Вращение Пятна явно идет из его центра, потому что скорость движения видимых струй в центре намного выше, чем на периферии.

Пятно всегда считали плоским образованием на поверхности планеты. Считали до тех пор, пока не создали его компьютерное изображение по результатам многочисленных съемок зондами и телескопами. Оказалось, что Красное Пятно в действительности имеет форму воронки. Его центральная часть утоплена в поверхность планеты на сотни километров. Форма воронки показывает, что через Пятно во внутрь планеты втекают со сверхскоростью огромные массы чего-то неизвестного. Чего-то, неустановленного. И поверхность планеты проницаема для этого невидимого потока. Логично было бы предположить, что в воронку всасывается вещество с поверхности планеты. Но нет. На всех снимках отчетливо видно, что Пятно совершенно изолировано своими внешними краями от окружающей его среды планеты. Среда обтекает Пятно. Этот процесс даже порождает турбулентные потоки в ней, но никакого перемешивания вещества Пятна и окружающей среды не происходит. Тогда возникает вопрос: что же именно втягивается в Пятно? Втягивается беспрерывно все сотни лет наблюдений. Втягивается в таких количествах, что если бы это «что-то» хоть на несколько часов превратилось в физическое вещество, то Юпитер стал бы раздуваться у нас на глазах как воздушный шарик. Такова невиданная мощность воронки Большого Красного Пятна.

Чтобы приблизиться к разгадке, нужно проследить за внешним источником струи, которая образует Пятно. Ось воронки направлена к центру планеты, а ее плоскость параллельна поверхности. Продолжая ось воронки вверх, мы неминуемо упремся в вывод, что струя воронки приходит из надпланетной области, приходит извне. Откуда-то из межпланетного пространства. Можно предположить, что раз планета вращается вокруг оси, а Пятно находится в одной и той же ее географической точке, то струя фактически вращается вокруг оси вращения планеты. В таком случае струя должна иметь вид не прямолинейной трубы, соединяющей Юпитер с неизвестным небесным телом в пространстве, а должна иметь вид закручивающегося мягкого жгута. И диаметр такого жгута должен быть не менее нескольких тысяч километров.

Если кто-либо  из вас, как я, успел пожить во времена домашних веретен и прялок, тот наверняка сможет представить себе примитивный механизм прялки. В нем на одну ось с катушкой для готовой шерстяной нити насажена скоба с принудительным вращением вокруг катушки - рогулька. Внутри оси просверлен канал, снаружи которого вовнутрь продевается нить от пучка шерсти к ушку. Ушко крепится изнутри скобы на оси вращения катушки, через него далее продевается нить и закрепляется на катушке. Стоит начать вращать скобу, как она станет свивать и наматывать на катушку шерстяную нить через верх оси вращения вокруг катушки. С Юпитером происходит то же самое. Словно наши предки знали все об окружающем их пространстве и при необходимости просто создавали подобные космическим механизмы, приспособленные под конкретные утилитарные цели. Для Красного Пятна весь Юпитер, это всего лишь катушка прялки, на которую наматывается в клубок готовая нить.

из вас, как я, успел пожить во времена домашних веретен и прялок, тот наверняка сможет представить себе примитивный механизм прялки. В нем на одну ось с катушкой для готовой шерстяной нити насажена скоба с принудительным вращением вокруг катушки - рогулька. Внутри оси просверлен канал, снаружи которого вовнутрь продевается нить от пучка шерсти к ушку. Ушко крепится изнутри скобы на оси вращения катушки, через него далее продевается нить и закрепляется на катушке. Стоит начать вращать скобу, как она станет свивать и наматывать на катушку шерстяную нить через верх оси вращения вокруг катушки. С Юпитером происходит то же самое. Словно наши предки знали все об окружающем их пространстве и при необходимости просто создавали подобные космическим механизмы, приспособленные под конкретные утилитарные цели. Для Красного Пятна весь Юпитер, это всего лишь катушка прялки, на которую наматывается в клубок готовая нить.

из вас, как я, успел пожить во времена домашних веретен и прялок, тот наверняка сможет представить себе примитивный механизм прялки. В нем на одну ось с катушкой для готовой шерстяной нити насажена скоба с принудительным вращением вокруг катушки - рогулька. Внутри оси просверлен канал, снаружи которого вовнутрь продевается нить от пучка шерсти к ушку. Ушко крепится изнутри скобы на оси вращения катушки, через него далее продевается нить и закрепляется на катушке. Стоит начать вращать скобу, как она станет свивать и наматывать на катушку шерстяную нить через верх оси вращения вокруг катушки. С Юпитером происходит то же самое. Словно наши предки знали все об окружающем их пространстве и при необходимости просто создавали подобные космическим механизмы, приспособленные под конкретные утилитарные цели. Для Красного Пятна весь Юпитер, это всего лишь катушка прялки, на которую наматывается в клубок готовая нить.

из вас, как я, успел пожить во времена домашних веретен и прялок, тот наверняка сможет представить себе примитивный механизм прялки. В нем на одну ось с катушкой для готовой шерстяной нити насажена скоба с принудительным вращением вокруг катушки - рогулька. Внутри оси просверлен канал, снаружи которого вовнутрь продевается нить от пучка шерсти к ушку. Ушко крепится изнутри скобы на оси вращения катушки, через него далее продевается нить и закрепляется на катушке. Стоит начать вращать скобу, как она станет свивать и наматывать на катушку шерстяную нить через верх оси вращения вокруг катушки. С Юпитером происходит то же самое. Словно наши предки знали все об окружающем их пространстве и при необходимости просто создавали подобные космическим механизмы, приспособленные под конкретные утилитарные цели. Для Красного Пятна весь Юпитер, это всего лишь катушка прялки, на которую наматывается в клубок готовая нить.Если энергетический жгут, входящий в Юпитер через Большое Пятно и есть свидетельство валентной связи, то точно такое же образование должно быть и на Венере. Есть ли на ее поверхности подобие Пятна? В отличие от газовой планеты, куда энергия входит и притапливает воронку относительно поверхности, на твердой планете это должно быть поднятое над поверхностью образование. Потому что у твердых поверхностей явления, сопровождающие контакт со жгутом, проявляются прямо противоположным образом. Из твёрдых планет жгут выходит, а в газовые входит, поддерживая валентную связь. Давайте исходить из того, что нам нужно найти на каждой из твердых планет (кроме Меркурия) какой-то особый и достаточно протяженный фрагмент поверхности, который выступает только в единичном виде и присутствует на каждой такой планете. При этом его размеры, относительно диаметра твердой планеты, должны примерно соответствовать пропорции Большого Пятна к диаметру Юпитера.

Так вот на Венере такое образование есть. Это гигантское плато размером с Австралию, что как раз по относительным пропорциям соответствует Пятну. И расположено оно в тех же широтах, что и воронка на Юпитере. Это плато названо Земля Иштар. В нем находится горный массив Максвелл шириной в 400 км. А над массивом возвышается гора Маат высотой в 11 км. Что даже выше земного Эвереста.

Таким образом, валентные связи вполне себе материальны. Одна из четырех валентных связей cолнечной системы выходит из тела Венеры, вздыбливая и вытягивая вслед за собой ввысь венерианский грунт. А затем невидимым жгутом входит в поверхность Юпитера через его полюс, образуя колоссальную по размерам и мощности воронку, имеющую бесконечное вращение.

Если я на правильном пути, то точно такие же воронки должны быть на остальных газовых планетах и такие же высокогорные плато и пики на Земле и Марсе.

Продолжим на примере пары Земля - Сатурн. Начнем с Земли. Достаточно одного взгляда на физическую карту мира, чтобы сразу в глаза бросилась искомая земная горная аномалия, единственная на всей планете. Плато, само по себе являющееся непостижимой тайной для исследователей своей высотой и протяженностью. Это Тибет. Огромная загадочная страна размером больше Индии и занимающая половину территории Китая. Средняя высота - 6 километров над уровнем моря. Здесь же, в южной части, называемой Гималаями, находятся высочайшие вершины планеты. Кстати, северная часть Тибета называется Памир, что переводится как «крыша мира» - очень символично.

На физической карте хорошо видно, что Тибет имеет форму капли закрученной против часовой стрелки, совсем как Большие Пятна газовых планет. И расположен он в тех же средних широтах. Плато окружено с севера ровными плоскими степями и пустынями на сотни и тысячи километров во все стороны. Это Монголия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения. С запада, юга и востока его подпирают плодородные, но тоже плоские равнины Китая и Индии. На фоне этих равнин плато начинается явной стеной. Уже за полсотни километров при подъезде с любой стороны видна вырастающая из-за горизонта стена неприступных гор, за которыми белеют своими пиками совсем уж недоступные заоблачные вершины.

Словами не передать красоты заснеженных сверкающих гор в прозрачном воздухе. Это надо видеть. Ниже предлагаю снимок Гималаев из космоса. На нем только фрагмент плоскогорья со стороны Непала и южного Китая. Седьмая по высоте гора на планете Дхалагири - это самый высокий пик слева. Снимок был получен первой экспедицией с борта Международной космической станции обращавшейся вокруг Земли на высоте 370 км.

обращавшейся вокруг Земли на высоте 370 км.

обращавшейся вокруг Земли на высоте 370 км.

обращавшейся вокруг Земли на высоте 370 км.Ученые считают, что горный массив Гималаи образовался в результате тектонических процессов в коре планеты Земля около 70 миллионов лет назад, когда началось столкновение Индийской плиты с Евразийской плитой. Гималаи и сейчас продолжают становиться выше на несколько миллиметров в год. Конечно же, это не так. Если бы дело было только в тектонике, то подобных плато на Земле было бы немало. Столкновения порождают горные цепи, а не ровные круглые плато. И уж тем более не объяснить никакими столкновениями закрученную против часовой стрелки форму. А объем Гималаев позволяет говорить о том, что плиту такого веса не смог бы выдержать ни один подземный конвекционный поток и она в таком случае скорее бы опускалась, тонула, но не продолжала подниматься.

Гималаи постоянно тянет вверх и не позволяет им рухнуть не подземные, а надземные процессы. Плато есть результат воздействия на поверхность планеты мощного энергетического валентного жгута, его потока. Поднятие участка земной поверхности, это реакция твердой коры на «трубу» в космос. В «трубе» иные электромагнитные эффекты, чем в целом на поверхности. Вот поверхность и тянет вверх, втягивает как в капилляр. Вверх растут отдельные горы, за ними горные гряды и все плато целиком.

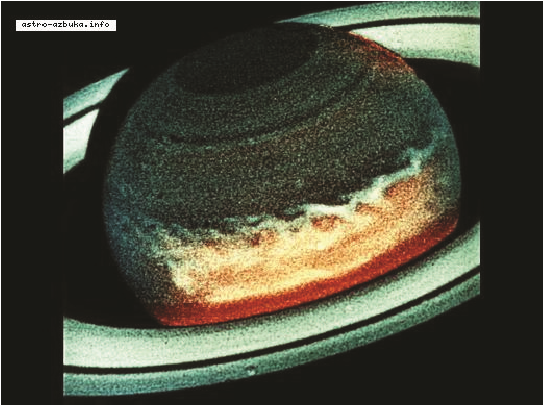

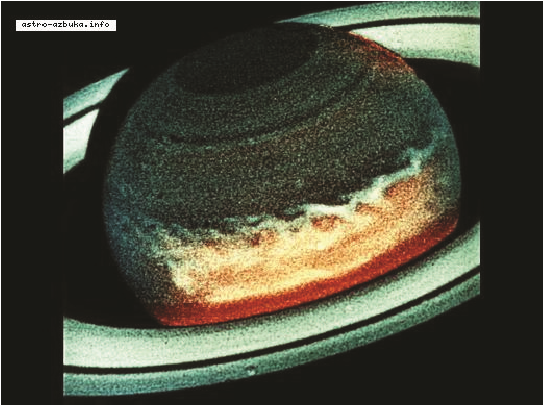

Дальше перейдем к валентному партнеру Земли - Сатурну. Как ни прискорбно, но столь ярко выраженных Больших Пятен, как на Юпитере, на других газовых планетах нет. Они очень блеклые или вообще не ви дны. Вот и на Сатурне Пятно не наблюдается. Их много, но они не аномальные. На самом деле Большое Пятно Сатурна просто не видно из-за его проявления в ином частотном спектре, не в видимом нами. Такой же эффект у Урана и Нептуна и вы дальше это увидите. У этих планет чистая и яркая поверхность и потому пятна там можно разглядеть только в виде тени на поверхности. А у Сатурна поверхность замутнена и бурлит, поэтому тени из глубины не просматриваются. Можете сами оценить по фотографии.

дны. Вот и на Сатурне Пятно не наблюдается. Их много, но они не аномальные. На самом деле Большое Пятно Сатурна просто не видно из-за его проявления в ином частотном спектре, не в видимом нами. Такой же эффект у Урана и Нептуна и вы дальше это увидите. У этих планет чистая и яркая поверхность и потому пятна там можно разглядеть только в виде тени на поверхности. А у Сатурна поверхность замутнена и бурлит, поэтому тени из глубины не просматриваются. Можете сами оценить по фотографии.

дны. Вот и на Сатурне Пятно не наблюдается. Их много, но они не аномальные. На самом деле Большое Пятно Сатурна просто не видно из-за его проявления в ином частотном спектре, не в видимом нами. Такой же эффект у Урана и Нептуна и вы дальше это увидите. У этих планет чистая и яркая поверхность и потому пятна там можно разглядеть только в виде тени на поверхности. А у Сатурна поверхность замутнена и бурлит, поэтому тени из глубины не просматриваются. Можете сами оценить по фотографии.

дны. Вот и на Сатурне Пятно не наблюдается. Их много, но они не аномальные. На самом деле Большое Пятно Сатурна просто не видно из-за его проявления в ином частотном спектре, не в видимом нами. Такой же эффект у Урана и Нептуна и вы дальше это увидите. У этих планет чистая и яркая поверхность и потому пятна там можно разглядеть только в виде тени на поверхности. А у Сатурна поверхность замутнена и бурлит, поэтому тени из глубины не просматриваются. Можете сами оценить по фотографии. Далее рассмотрим пару Марс - Нептун. Совершенно такое же плато как земной Тибет имеется на Марсе. Оно именуется областью Тарсис шириной в 400 километров и высотой в 10 километров, в которой находятся исполинские марсианские вулканы, пр евосходящие по высоте все горы на Земле. На этом марсианском плато находится самый высокий вулкан в Солнечной системе – Олимп. Его высота составляет 27 километров. Рядом с ним вулканы поменьше, всего 20 километров в высоту. Но и это является абсолютным рекордом для планет. Марсианское плато так же резко уходит вверх своими краями, как и Тибет. Граница плато и окружающих его равнин просматривается даже в хороший телескоп. Размеры плато по отношению к Марсу значительно превосходят пропорции Тибета по отношению к Земле. Но при этом в абсолютных размерах плато Тарсис соответствует Тибету. Форма плато так же представляет из себя подобие закрученной капли.

евосходящие по высоте все горы на Земле. На этом марсианском плато находится самый высокий вулкан в Солнечной системе – Олимп. Его высота составляет 27 километров. Рядом с ним вулканы поменьше, всего 20 километров в высоту. Но и это является абсолютным рекордом для планет. Марсианское плато так же резко уходит вверх своими краями, как и Тибет. Граница плато и окружающих его равнин просматривается даже в хороший телескоп. Размеры плато по отношению к Марсу значительно превосходят пропорции Тибета по отношению к Земле. Но при этом в абсолютных размерах плато Тарсис соответствует Тибету. Форма плато так же представляет из себя подобие закрученной капли.

евосходящие по высоте все горы на Земле. На этом марсианском плато находится самый высокий вулкан в Солнечной системе – Олимп. Его высота составляет 27 километров. Рядом с ним вулканы поменьше, всего 20 километров в высоту. Но и это является абсолютным рекордом для планет. Марсианское плато так же резко уходит вверх своими краями, как и Тибет. Граница плато и окружающих его равнин просматривается даже в хороший телескоп. Размеры плато по отношению к Марсу значительно превосходят пропорции Тибета по отношению к Земле. Но при этом в абсолютных размерах плато Тарсис соответствует Тибету. Форма плато так же представляет из себя подобие закрученной капли.

евосходящие по высоте все горы на Земле. На этом марсианском плато находится самый высокий вулкан в Солнечной системе – Олимп. Его высота составляет 27 километров. Рядом с ним вулканы поменьше, всего 20 километров в высоту. Но и это является абсолютным рекордом для планет. Марсианское плато так же резко уходит вверх своими краями, как и Тибет. Граница плато и окружающих его равнин просматривается даже в хороший телескоп. Размеры плато по отношению к Марсу значительно превосходят пропорции Тибета по отношению к Земле. Но при этом в абсолютных размерах плато Тарсис соответствует Тибету. Форма плато так же представляет из себя подобие закрученной капли.Подробный снимок Нептуна представлен справа. Он получен от пролетавшего мимо Вояджера. Здесь сразу обращаешь внимание на достаточно большое вращающееся пятно в виде отчетливой воронки. Эдакий «глаз». Он внизу, на границе с горизонтальной полосой на снимке. Но это всего лишь пятно от энергетического жгута, соединяющего планету с одним из ее спутников. Пятно от марсианского жгута расположено выше и левее. Оно не столь эффектно выглядит и поэтому может воспринимать ся лишь как атмосферный вихрь. Но все сомнения пропадают, когда смотришь на следующий снимок, где это же пятно представлено во всей своей красе.

ся лишь как атмосферный вихрь. Но все сомнения пропадают, когда смотришь на следующий снимок, где это же пятно представлено во всей своей красе.

ся лишь как атмосферный вихрь. Но все сомнения пропадают, когда смотришь на следующий снимок, где это же пятно представлено во всей своей красе.

ся лишь как атмосферный вихрь. Но все сомнения пропадают, когда смотришь на следующий снимок, где это же пятно представлено во всей своей красе.Оно было открыто в 1982 году пролетавшим «Вояджером-2» и крайне удивило астрономов. Поскольку Нептун получает всего 3% солнечного света, отражаемого Юпитером, они ожидали увидеть темную, холодную, спящую планету. Вместо этого на снимках перед нами предстал динамичный и турбулентный мир. Одним из самых поразительных открытий стало Большое Темное Пятно, показанное здесь крупным планом. Удивительно, что по размеру оно было сравнимо с Большим Красным Пятном Юпитера, находилось в тех же умеренно южных широтах, и выглядело как аналогичное вихревое атмосферное образование. Его вращение так же было ориентировано против часовой стрелки, как и Пятно Юпитера. Скорость ветра вблизи пятна достигала рекордной среди всех планет величины 2400 километров в час (670 метров в секунду). Согласно данным «Вояджера» Большое Темное Пятно значительно изменилось в размерах за короткое время пролета. Когда в 1994 году Космический телескоп им. Хаббла наблюдал Нептун, пятно переместилось из южного полушария планеты в северное. Но его р азмеры и направление вращения остались прежними. Особенно подчеркиваю, что направление вращение осталось прежним, несмотря на переход в другое полушарие. Вспомните, на Земле все тайфуны в северном полушарии вращаются против часовой стрелки, а в южном - по часовой. Это прямое свидетельство того, что Пятно Нептуна имеет не атмосферную, а иную природу.

азмеры и направление вращения остались прежними. Особенно подчеркиваю, что направление вращение осталось прежним, несмотря на переход в другое полушарие. Вспомните, на Земле все тайфуны в северном полушарии вращаются против часовой стрелки, а в южном - по часовой. Это прямое свидетельство того, что Пятно Нептуна имеет не атмосферную, а иную природу.

азмеры и направление вращения остались прежними. Особенно подчеркиваю, что направление вращение осталось прежним, несмотря на переход в другое полушарие. Вспомните, на Земле все тайфуны в северном полушарии вращаются против часовой стрелки, а в южном - по часовой. Это прямое свидетельство того, что Пятно Нептуна имеет не атмосферную, а иную природу.

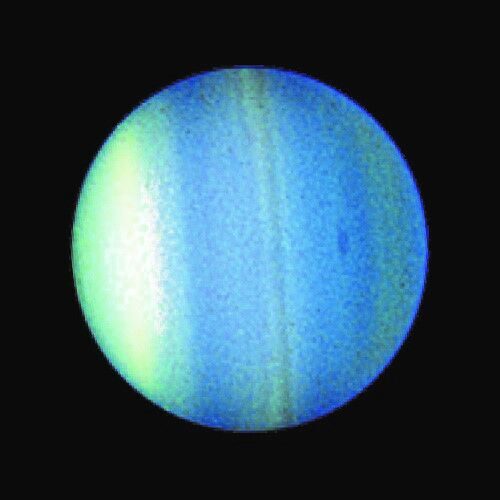

азмеры и направление вращения остались прежними. Особенно подчеркиваю, что направление вращение осталось прежним, несмотря на переход в другое полушарие. Вспомните, на Земле все тайфуны в северном полушарии вращаются против часовой стрелки, а в южном - по часовой. Это прямое свидетельство того, что Пятно Нептуна имеет не атмосферную, а иную природу.Остается рассмотреть пару пояс Фаэтон - Уран. Примеры с астероидами недоступны, поэтому сразу  предлагаю взглянуть на Большое Пятно на Уране. Его обнаружили совсем недавно. Планета покрыта довольно плотной атмосферой и ее поверхность кажется матовой, без подробностей. Пятно обнаружено в области, которая недавно вышла на свет после многолетнего пребывания в тени. Размеры пятна 1700 на 3000 км и оно вращается против часовой стрелки. На фото это темная полоска в правой части планетного диска.

предлагаю взглянуть на Большое Пятно на Уране. Его обнаружили совсем недавно. Планета покрыта довольно плотной атмосферой и ее поверхность кажется матовой, без подробностей. Пятно обнаружено в области, которая недавно вышла на свет после многолетнего пребывания в тени. Размеры пятна 1700 на 3000 км и оно вращается против часовой стрелки. На фото это темная полоска в правой части планетного диска.

предлагаю взглянуть на Большое Пятно на Уране. Его обнаружили совсем недавно. Планета покрыта довольно плотной атмосферой и ее поверхность кажется матовой, без подробностей. Пятно обнаружено в области, которая недавно вышла на свет после многолетнего пребывания в тени. Размеры пятна 1700 на 3000 км и оно вращается против часовой стрелки. На фото это темная полоска в правой части планетного диска.

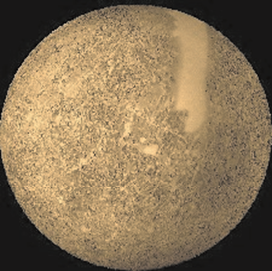

предлагаю взглянуть на Большое Пятно на Уране. Его обнаружили совсем недавно. Планета покрыта довольно плотной атмосферой и ее поверхность кажется матовой, без подробностей. Пятно обнаружено в области, которая недавно вышла на свет после многолетнего пребывания в тени. Размеры пятна 1700 на 3000 км и оно вращается против часовой стрелки. На фото это темная полоска в правой части планетного диска.В завершение темы валентных связей обращусь к планете, которая единственная во в сей системе не состоит в подобной связи. Это Меркурий. Если на нем вдруг будет обнаружено одиночное аномальное горное плато, как на других планетах земной группы, значит авторская теория неверна. Я перелистал всю доступную литературу - на Меркурии нет не то чтобы плато, а даже приличных гор. Только ударные кратеры на бесконечных плоских равнинах. Справа фото Меркурия от зонда, который так и не смог отсканировать один из участков его поверхности. Мы видим это участок как светлую полосу.

сей системе не состоит в подобной связи. Это Меркурий. Если на нем вдруг будет обнаружено одиночное аномальное горное плато, как на других планетах земной группы, значит авторская теория неверна. Я перелистал всю доступную литературу - на Меркурии нет не то чтобы плато, а даже приличных гор. Только ударные кратеры на бесконечных плоских равнинах. Справа фото Меркурия от зонда, который так и не смог отсканировать один из участков его поверхности. Мы видим это участок как светлую полосу.

сей системе не состоит в подобной связи. Это Меркурий. Если на нем вдруг будет обнаружено одиночное аномальное горное плато, как на других планетах земной группы, значит авторская теория неверна. Я перелистал всю доступную литературу - на Меркурии нет не то чтобы плато, а даже приличных гор. Только ударные кратеры на бесконечных плоских равнинах. Справа фото Меркурия от зонда, который так и не смог отсканировать один из участков его поверхности. Мы видим это участок как светлую полосу.

сей системе не состоит в подобной связи. Это Меркурий. Если на нем вдруг будет обнаружено одиночное аномальное горное плато, как на других планетах земной группы, значит авторская теория неверна. Я перелистал всю доступную литературу - на Меркурии нет не то чтобы плато, а даже приличных гор. Только ударные кратеры на бесконечных плоских равнинах. Справа фото Меркурия от зонда, который так и не смог отсканировать один из участков его поверхности. Мы видим это участок как светлую полосу.Таким образом, можно считать доказанным, что между валентными парами планет существует физическая, почти проводная связь. На газовых планетах мы видим по одному Большому Пятну, каждое из которых обладает пропорциональными размерами, местоположением, скоростью вращения и направлением вращения. На твердых планетах по одному большому плато, которые так же обладают одинаковыми характеристиками. Явление, любое явление, можно считать доказанным, если оно повторяется сходным образом при сходных условиях. Здесь это налицо.

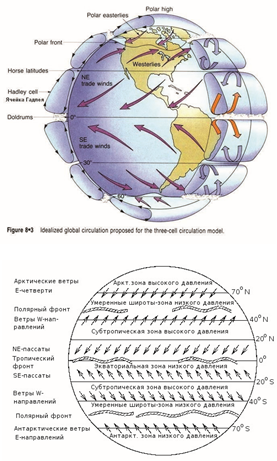

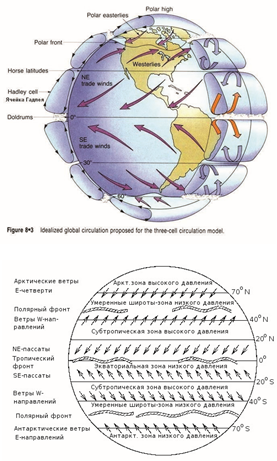

Следующим подтверждением валентных связей между планетами будет наличие широкой полосы движущейся атмосферы вдоль экваторов планет. Признание этого феномена за факт и раскрытие его сути позволит дать ответ на еще одну загадку Солнечной системы.

Со времен открытия 350 лет назад Большого Пятна на Юпитере и знаменитых полос на его поверхности, никто не может объяснить происхождение этих полос. Почему-то считается, что полосы принадлежат исключительно Юпитеру и являются порождением только этой планеты. Это неправда. Всё в Солнечной системе создано и функционирует по одному образу и подобию. Я буду повторять это вновь и вновь. По моим наблюдениям все планеты кроме одной имеют полосы в своей атмосфере. Все семь из восьми. Пояс астероидов был бы восьмым.

Посмо трим на Юпитер. Он на снимке в зеленых тонах. Знакомая картина. Параллельно экватору вдоль всей поверхности планеты тянутся полосы атмосферных течений. У них различная скорость движения и между ними существуют ярко выраженные границы. Относительно экватора полосы симметричны в обоих полушариях. Выделяется широкая полоса движения атмосферы слева-направо вдоль экватора, опережающего вращение планеты. А на полюсах полное затишье.

трим на Юпитер. Он на снимке в зеленых тонах. Знакомая картина. Параллельно экватору вдоль всей поверхности планеты тянутся полосы атмосферных течений. У них различная скорость движения и между ними существуют ярко выраженные границы. Относительно экватора полосы симметричны в обоих полушариях. Выделяется широкая полоса движения атмосферы слева-направо вдоль экватора, опережающего вращение планеты. А на полюсах полное затишье.

трим на Юпитер. Он на снимке в зеленых тонах. Знакомая картина. Параллельно экватору вдоль всей поверхности планеты тянутся полосы атмосферных течений. У них различная скорость движения и между ними существуют ярко выраженные границы. Относительно экватора полосы симметричны в обоих полушариях. Выделяется широкая полоса движения атмосферы слева-направо вдоль экватора, опережающего вращение планеты. А на полюсах полное затишье.

трим на Юпитер. Он на снимке в зеленых тонах. Знакомая картина. Параллельно экватору вдоль всей поверхности планеты тянутся полосы атмосферных течений. У них различная скорость движения и между ними существуют ярко выраженные границы. Относительно экватора полосы симметричны в обоих полушариях. Выделяется широкая полоса движения атмосферы слева-направо вдоль экватора, опережающего вращение планеты. А на полюсах полное затишье.Ниже снимок Сатурна, на котором мы видим те же завихрения в атмосфере широкой полосой вдоль экватора. Если у Юпитера полосы четко просматриваются в обычный телескоп, то у всех остальных планет они видны только после обработки. Возможно поэтому их не признают астрономы. На снимке Сатурна фотография обработана светофильтрами и полосы стали видны более менее четко. О том, что на снимке Сатурн, указывает тень от колец на поверхн

ости планеты.

На след

ующей фотографии ниже дано изображение планеты Уран. Опять та же широкая полоса до сороковой параллели. Уран почти «лежит» на боку и поэтому на снимке его полюса окрашены в разные цвета. Светлый полюс обращен к Солнцу и выглядит ярким, а противоположный находится в тени и потому затемнен. Надо добавить, что у Урана очень мощная атмосфера, которая как раз относительно неподвижна. В телескоп он кажется совершенно матовым, без даже намека на полосы. Еще ниже - уже знакомый нам Нептун. И у него явственно видна широкая полоса ускоренного движения атмосферы слева-направо. Картинка абсолютно идентичная.

В качестве итога можно констатировать, что у всех четырех газовых планет, а не только у Юпитера, имеются симметрич

ные изолированные полосы разноскоростного движения на поверхности.

ные изолированные полосы разноскоростного движения на поверхности.

А теперь поищем факты подобных проявлений на поверхности твердых планет. Искать будем явно выраженный атмосферный пояс или полосы вдоль экватора Меркурия, Венеры, Земли и Марса.

Начнем с Венеры, атмосфера у которой самая плотная из всех твердых планет. Её атмосфера изучена достаточно хорошо с помощью космических аппаратов-зондов. Еще 50 лет назад было известно, что атмосфера Венеры слоёная относительно поверхности и слои не перемешиваются. Слои состоят из плотных облаков. Между слоями существуют километровые пробелы. Скорость слоев на разной высоте разная. Но это относительно поверхности. А относительно экватора было известно, что атмосфера Венеры имеет ускоренное движение слева-направо и наибольшая скорость движения как раз над экватором. По мере удаления к полюсам скорость облаков снижалась до полной остановки. Считалось, что относительно экватора атмосфера однородна и образу ет своего рода «клин» при виде из космоса. Так считалось. Но современные исследования эти представления подправили. При съемках атмосферы Венеры в разных пол

ет своего рода «клин» при виде из космоса. Так считалось. Но современные исследования эти представления подправили. При съемках атмосферы Венеры в разных пол яризациях обнаружилось, что «клин» состоит из полос.

яризациях обнаружилось, что «клин» состоит из полос.

ет своего рода «клин» при виде из космоса. Так считалось. Но современные исследования эти представления подправили. При съемках атмосферы Венеры в разных пол

ет своего рода «клин» при виде из космоса. Так считалось. Но современные исследования эти представления подправили. При съемках атмосферы Венеры в разных пол яризациях обнаружилось, что «клин» состоит из полос.

яризациях обнаружилось, что «клин» состоит из полос.Самая скоростная полоса расположена как раз над экватором. Справа и слева от нее полосы помедленнее, затем еще более медленные. Между атмосферными полосами четкие границы. Слева дается снимок общего вида полос. Картина совершенно та же, что и на Юпитере или Нептуне. Если этот снимок Венеры раскрасить в синий цвет, то вы решите, что перед вами газовая планета. Таким образом, уже можно говорить о том, что атмосферные полосы есть не только на газовых планетах, но и на твердых. По крайней мере на Венере.

Продолжим рассмотрение полос. Теперь на планете Земля. Начать можно уже с того, что над Землей дуют преобладающие западные ветра. Дуют в том же направлении, что вращается планета и при этом они обгоняют вращение планеты. Этот факт был известен всегда и поэтому все морские экспедиции вокруг Земли обычно планировались с запада на восток. Все кругосветные перелеты на воздушных шарах идут только на восток. В обратном направлении дальние дрейфующие полеты просто невозможны или необычайно сложны.

Процесс ускоренного движения атмосферы с запада на восток как феномен достаточно хорошо изучен и известен. Атмосфера планеты движется с запада на восток быстрее, чем в том же направлении вращается поверхность Земли. Хотя по физическим законам атмосфера должна наоборот, отставать от вращения поверхности, как более текучее, разреженное и потому менее подверженное внешнему воздействию вещество. Так ведет себя вода на поверхности планеты. Процесс отставания воды от вращения хорошо виден на руслах рек. Во всех реках западный берег, как правило, упирается в высокий склон, в обрыв. А правый представляет собой бывшую пойму. Вода рек постоянно отстает от вращения планеты и "стекает" на запад. Чего не скажешь об атмосфере.

Официально принято считать, что ускоренное движение атмосферы происходит вследствие ее неравномерного разогрева Солнцем на границах дня и ночи, с одновременным перетеканием огромных масс воздуха через эту границу. Но это противоречит действительности. В опровержение официоза могу предложить сторонникам такой версии выйти на улицу на заре, утренней и вечерней. За пол часа до зорьки и столько же после нее почти всегда становится очень тихо. Природа будто замирает. Ветер стихает, наступает штиль. Вспомните солнечные закаты в пору своей юности. На восходе и закате всегда очень тихо и спокойно в воздухе. Прекращаются движения в атмосфере почти на всю ее высоту. Это весьма мистическое время, немного философское, немного романтичное. Будто все готовится к переходу в иное состояние и потому прекращает суету. Ветер, если он был, продолжится позже. Подобное, легко проверяемое наблюдение прямо противоречит принятой наукой теории ускоренного движения атмосферы на восток, якобы вследствие неравномерного разогрева. Линия терминатора находится по обеим сторонам планеты одновременно и даже если представить, что она каким-то образом могла бы влиять на атмосферу, то каждая из сторон взаимно компенсировала бы другую, имея противоположный знак.

Тянуть за собой атмосферу быстрее поверхности Земли может только сила, рассредоточенная в самой атмосфере или сила, в которую атмосфера включена.

Я живу в Санкт-Петербурге, на самом берегу Финского залива. Снимок из открытых ресурсов. Географически залив на западе и  ветер всегда дует с его стороны. С запада или северо-запада. Почти всегда. Одними только бризами такое объяснить невозможно. Особенно зимой, когда залив покрыт толстым льдом. Почти все циклоны и антициклоны в нашем регионе движутся в направлении с северо-запада на юго-восток. Мои знакомые из Москвы приспособились к такой повторяемости движения воздушных масс. Чтобы узнать состояние погоды в своем регионе на 3 дня вперед, они просто смотрят погоду в Санкт-Петербурге на сегодняшний день, затем вводят сезонные добавки значений и всегда получают совершенно точный прогноз. Никогда не ошибаются. Метеорологи не знают объяснения такому странному поведению атмосферы. Я часто встречал в популярной литературе этот пример как фантастическую загадку Земли.

ветер всегда дует с его стороны. С запада или северо-запада. Почти всегда. Одними только бризами такое объяснить невозможно. Особенно зимой, когда залив покрыт толстым льдом. Почти все циклоны и антициклоны в нашем регионе движутся в направлении с северо-запада на юго-восток. Мои знакомые из Москвы приспособились к такой повторяемости движения воздушных масс. Чтобы узнать состояние погоды в своем регионе на 3 дня вперед, они просто смотрят погоду в Санкт-Петербурге на сегодняшний день, затем вводят сезонные добавки значений и всегда получают совершенно точный прогноз. Никогда не ошибаются. Метеорологи не знают объяснения такому странному поведению атмосферы. Я часто встречал в популярной литературе этот пример как фантастическую загадку Земли.

ветер всегда дует с его стороны. С запада или северо-запада. Почти всегда. Одними только бризами такое объяснить невозможно. Особенно зимой, когда залив покрыт толстым льдом. Почти все циклоны и антициклоны в нашем регионе движутся в направлении с северо-запада на юго-восток. Мои знакомые из Москвы приспособились к такой повторяемости движения воздушных масс. Чтобы узнать состояние погоды в своем регионе на 3 дня вперед, они просто смотрят погоду в Санкт-Петербурге на сегодняшний день, затем вводят сезонные добавки значений и всегда получают совершенно точный прогноз. Никогда не ошибаются. Метеорологи не знают объяснения такому странному поведению атмосферы. Я часто встречал в популярной литературе этот пример как фантастическую загадку Земли.

ветер всегда дует с его стороны. С запада или северо-запада. Почти всегда. Одними только бризами такое объяснить невозможно. Особенно зимой, когда залив покрыт толстым льдом. Почти все циклоны и антициклоны в нашем регионе движутся в направлении с северо-запада на юго-восток. Мои знакомые из Москвы приспособились к такой повторяемости движения воздушных масс. Чтобы узнать состояние погоды в своем регионе на 3 дня вперед, они просто смотрят погоду в Санкт-Петербурге на сегодняшний день, затем вводят сезонные добавки значений и всегда получают совершенно точный прогноз. Никогда не ошибаются. Метеорологи не знают объяснения такому странному поведению атмосферы. Я часто встречал в популярной литературе этот пример как фантастическую загадку Земли.Нет загадок. Земля это обычный физический объект и все, что на ней происходит, может быть объяснено простым и доступным образом.

С западными ветрами еще не все. Их нет на полюсах и в прилегающих к ним регионах. Там совершено иная динамика движения атмосферы. При этом имеется ярко выраженная граница между атмосферным потоком с запада на восток и относительно неподвижными полярными зонами. Она располагается в районе 60-й параллели на обоих полюсах.

Есть и еще одна граница или даже атмосферная зона, которая тоже опоясывает земной шар по кругу параллельн о экватору в каждом из полушарий. В этой подвижной зоне происходят самые сильные перепады атмосферного давления и дуют самые сильные ветра. В Северной Америке ее называют Аллеей торнадо. В зависимости от времени года она движется между тридцатой и сороковой параллелями. В океанах моряки зовут границу в обоих полушариях Путем тайфунов. Знаменитые «Ревущие сороковые» в Южном полушарии находятся как раз на этой границе. Имеется в виду сороковая параллель, вдоль которой бушуют беспрерывные шторма. Дальневосточные тайфуны, бьющие по островам Японии и нашей Камчатке, находятся на той же линии. Эти же тайфуны затем всегда уходят на восток и движутся в восточном направлении по Тихому океану, постепенно слабея и затухая.

о экватору в каждом из полушарий. В этой подвижной зоне происходят самые сильные перепады атмосферного давления и дуют самые сильные ветра. В Северной Америке ее называют Аллеей торнадо. В зависимости от времени года она движется между тридцатой и сороковой параллелями. В океанах моряки зовут границу в обоих полушариях Путем тайфунов. Знаменитые «Ревущие сороковые» в Южном полушарии находятся как раз на этой границе. Имеется в виду сороковая параллель, вдоль которой бушуют беспрерывные шторма. Дальневосточные тайфуны, бьющие по островам Японии и нашей Камчатке, находятся на той же линии. Эти же тайфуны затем всегда уходят на восток и движутся в восточном направлении по Тихому океану, постепенно слабея и затухая.

о экватору в каждом из полушарий. В этой подвижной зоне происходят самые сильные перепады атмосферного давления и дуют самые сильные ветра. В Северной Америке ее называют Аллеей торнадо. В зависимости от времени года она движется между тридцатой и сороковой параллелями. В океанах моряки зовут границу в обоих полушариях Путем тайфунов. Знаменитые «Ревущие сороковые» в Южном полушарии находятся как раз на этой границе. Имеется в виду сороковая параллель, вдоль которой бушуют беспрерывные шторма. Дальневосточные тайфуны, бьющие по островам Японии и нашей Камчатке, находятся на той же линии. Эти же тайфуны затем всегда уходят на восток и движутся в восточном направлении по Тихому океану, постепенно слабея и затухая.

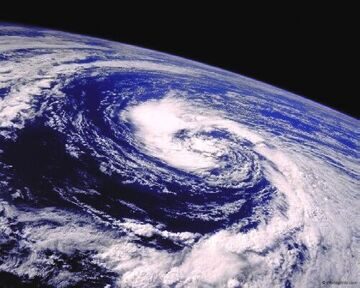

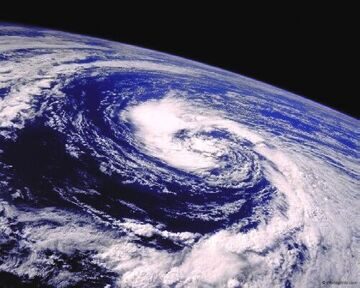

о экватору в каждом из полушарий. В этой подвижной зоне происходят самые сильные перепады атмосферного давления и дуют самые сильные ветра. В Северной Америке ее называют Аллеей торнадо. В зависимости от времени года она движется между тридцатой и сороковой параллелями. В океанах моряки зовут границу в обоих полушариях Путем тайфунов. Знаменитые «Ревущие сороковые» в Южном полушарии находятся как раз на этой границе. Имеется в виду сороковая параллель, вдоль которой бушуют беспрерывные шторма. Дальневосточные тайфуны, бьющие по островам Японии и нашей Камчатке, находятся на той же линии. Эти же тайфуны затем всегда уходят на восток и движутся в восточном направлении по Тихому океану, постепенно слабея и затухая.А теперь, в подтверждение своих доводов, предлагаю оценить верхний снимок из космоса. Он сделан улетающим от Земли зондом Галилей. На нем изображена Антарктида. Снимок получен в  декабре, когда во всем южном полушарии полярный день, поэтому мы не видим солнечной тени. Южная Америка находится слева посередине, Африка - справа вверху и Австралия - справа внизу. Эти континенты выглядят как темные пятна. Антарктика, наоборот, ярко светится в центре. Хорошо видны завихрения облаков. Все они направлены в одну сторону, с запада на восток. Завихрения замкнуты в круг. Внутренняя часть круга как раз и является границей активной и пассивной зон атмосферы. А завихрения созданы трением активной центральной атмосферной зоны о пассивную, полярную зону. Этот снимок красноречивее любых других доказательств указывает на опережающее движение атмосферы вдоль экватора Земли.

декабре, когда во всем южном полушарии полярный день, поэтому мы не видим солнечной тени. Южная Америка находится слева посередине, Африка - справа вверху и Австралия - справа внизу. Эти континенты выглядят как темные пятна. Антарктика, наоборот, ярко светится в центре. Хорошо видны завихрения облаков. Все они направлены в одну сторону, с запада на восток. Завихрения замкнуты в круг. Внутренняя часть круга как раз и является границей активной и пассивной зон атмосферы. А завихрения созданы трением активной центральной атмосферной зоны о пассивную, полярную зону. Этот снимок красноречивее любых других доказательств указывает на опережающее движение атмосферы вдоль экватора Земли.

декабре, когда во всем южном полушарии полярный день, поэтому мы не видим солнечной тени. Южная Америка находится слева посередине, Африка - справа вверху и Австралия - справа внизу. Эти континенты выглядят как темные пятна. Антарктика, наоборот, ярко светится в центре. Хорошо видны завихрения облаков. Все они направлены в одну сторону, с запада на восток. Завихрения замкнуты в круг. Внутренняя часть круга как раз и является границей активной и пассивной зон атмосферы. А завихрения созданы трением активной центральной атмосферной зоны о пассивную, полярную зону. Этот снимок красноречивее любых других доказательств указывает на опережающее движение атмосферы вдоль экватора Земли.